近日,我院师生联合我校信息与电子工程学院董树荣教授、杨宗银教授、骆季奎教授团队、脑机智能国家重点实验室潘纲教授团队以及剑桥大学Tawfique Hasan教授,在神经接口技术领域取得重要突破。

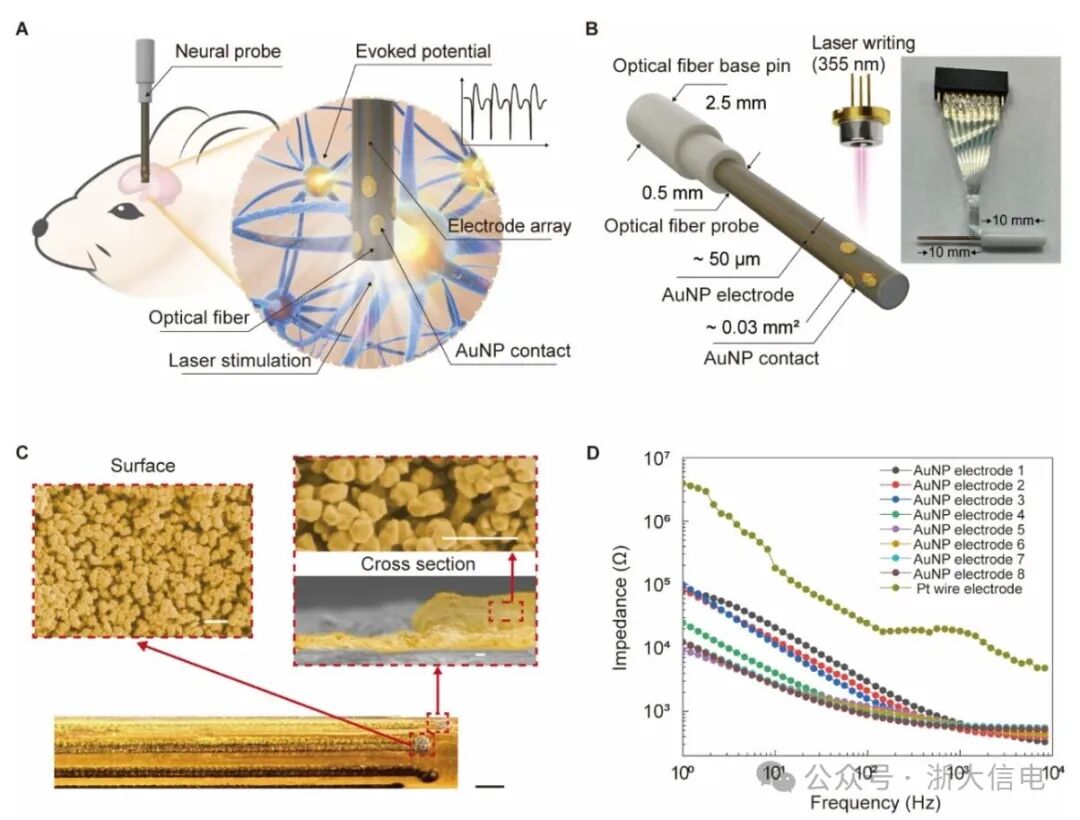

研究团队成功开发出一种基于激光直写技术的光纤曲面脑电极阵列的新型集成制造方法,首次实现金纳米颗粒电极阵列直接“写入”光纤表面的聚合物涂层中,形成脑电采集、光刺激、光成像、电化学传感的多模态一体集成的柔性光纤神经探头,脑电稳定采集可以达到3个月以上。该成果已发表于国际权威期刊《Science Advances》。

相较于传统神经探头电极制备方法,这一激光辅助工艺有效克服了界面不稳定、机械可靠性差等瓶颈问题,所制备的探头兼具低阻抗、高灵活性、长期稳定性及优异的生物相容性。这项技术为在曲面上立体成型实现三维集成提供了新思路,也为长期、高精度的神经信号调控与采集提供了全新工具,在基础神经科学研究、脑机接口开发以及帕金森病、癫痫等神经疾病的精准治疗中展现出广阔应用前景。

论文信息

标题:Monolithic Multimodal Neural Probes for Sustained Stimulation and Long-term Neural Recording

期刊:Science Advances

作者:浙江大学信息与电子工程学院为该研究的第一单位,浙江大学脑机智能国家重点实验室和剑桥大学作共同单位,董树荣教授、杨宗银教授、张韶岷教授、金浩副教授为该研究的通讯作者。浙江大学信息与电子工程学院博士生章璐茜为第一作者。该研究得到了国家重点研发计划、脑科学2030、国家自然科学基金、省尖兵项目等项目支持,得到了邵逸夫医院丁国庆副院长和余燕岚主任的大力支持。

光遗传学技术能够精准地锁定神经回路,缓解帕金森病患者的运动障碍,减少癫痫发作,并调节疼痛通路。集神经光刺激与电记录功能于一体的神经探针是脑部光遗传学研究中的基本工具。目前在光纤曲面制造电极的技术涉及复杂的微制造工艺,且导电材料难以牢固附着在光纤表面。受此启发,研究人员提出了一种更为出色且可靠的方案,即在光纤涂层或基底内部制造电极,从而创建一个一体化的神经探针,将光刺激和电记录功能完美结合。这种多功能性不仅有助于我们理解神经回路活动,还为神经调节疗法治疗神经系统疾病提供了有效方法。这一进展不仅大幅提升了神经探头的精度,更为精准医疗和个性化治疗开辟了全新可能,未来将深刻影响神经疾病的诊疗方式。

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu1753